Sondage vésical

Près d’un patient hospitalisé sur dix se verra poser une sonde urinaire. Destiné généralement à vidanger la vessie lorsque celle-ci ne se vide plus de façon naturelle, cet acte a de multiples indications.

Pratiqué depuis l’Antiquité, le sondage vésical revêt aujourd’hui différentes formes avec le système à demeure, le sondage évacuateur et même l’auto-sondage.

A savoir sur la pose d’une sonde vésicale

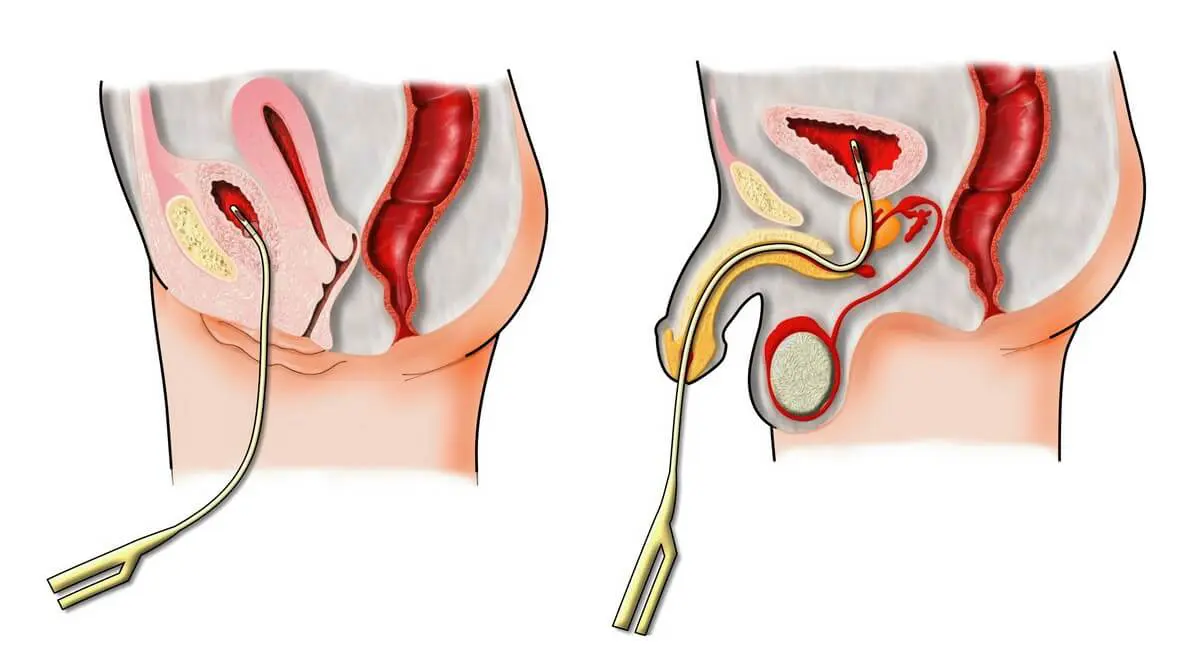

La vidange de la vessie se fait par l’introduction d’une sonde stérile dans l’urètre via le méat urinaire.

Cet acte relève du rôle prescrit de l’infirmier (Art. R4311-7 du CSP). Seul le premier sondage chez l’homme en rétention urinaire doit se faire exclusivement par un médecin (Art. R4311-10 du CSP).

Le problème de vidange peut résulter :

• d’un obstacle sous-vésical (le plus souvent)

• d’une altération de la commande neurologique

• plus rarement d’un défaut de contraction vésicale

En plus du drainage, la pose d’une sonde peut se faire aussi pour prélever, instiller ou laver.

Il est également essentiel de connaitre les contre-indications au sondage vésical qui sont la sténose urétrale, le traumatisme de l’urètre, notamment en cas de polytraumatisme (fracture du bassin) et la prostatite aiguë.

Il existe plusieurs types de sondages :

• Sondage à demeure : Vidange continue de la vessie, destiné à rester en place.

• Sondage évacuateur : Vidange unique de la vessie, ne reste pas en place.

• Sondage itératif : Identique au sondage évacuateur, il est répété plusieurs fois dans la journée.

• Auto-sondage : Sondage vésical réalisé par le patient lui-même, dans le cadre du sondage itératif.

Choix des dispositifs médicaux

Ce geste nécessite de bien connaitre le matériel qui sera différent selon le patient et l’indication.

La sonde peut avoir :

• 1 voie : Sans ballonnet, ne reste pas à demeure. Pour l’élimination des urines seulement, indiquée pour le sondage évacuateur, elle peut être droite ou béquillée. Elle est également utilisée lors d’instillation vésicale (chimiothérapie).

• 2 voies : Une pour l’élimination des urines et l’autre pour gonfler le ballonnet qui le maintient en place. Sonde de Foley®en latex pour les sondages de courte durée (<8jours), ou en silicone pour les sondages de plus longue durée (>8jours). Elle peut porter un capteur thermique si l’indication le nécessite.

• 3 voies : La 3ème voie permet un lavage, dans le cadre d’un risque de caillotage dû à une hémorragie. Il sera nécessaire d’utiliser une sonde Hématuria® (ou de Couvelaire®), ou une sonde à double courant si le lavage doit être continu.

Le calibre sera déterminé en fonction de l’âge, du sexe et de la corpulence du patient.

Du fait de leurs caractéristiques anatomiques, le sondage urinaire est différent chez l’homme et chez la femme.

Chez l’homme, la présence de la prostate ainsi que la longueur de l’urètre (environ 15cm contre 3.5cm chez la femme) vont majorer les risques traumatiques. Le risque d’infection urinaire sera lui, plus présent chez la femme, où le méat urinaire débouche sur la vulve entre le clitoris et l’orifice vaginal.

Au delà de la technique de soin

De par son côté technique, ce soin est source d’appréhension chez l’étudiant infirmier comme chez le jeune infirmier. Néanmoins, il fait appel à des compétences beaucoup plus larges. Le soin relationnel est en effet essentiel car cet acte touche à l’intime, surtout lorsqu’il est réalisé sur un patient éveillé ou même en post opératoire quand le patient découvre la sonde.

L’acceptation du geste comme du matériel doit faire partie intégrante du soin. Dans les indications de sondages intermittents, notamment lors de blessures médullaires, le sondage mobilise également les compétences d’éducation thérapeutique. En effet, l’apprentissage de l’auto-sondage sera assuré par l’infirmier. Un entretien d’accueil déterminera la pathologie du patient, ses ressources cognitives, son environnement social, ses capacités fonctionnelles, son niveau de stress et sa motivation.

Viendra ensuite l’éducation sur l’anatomie et sur les règles d’hygiènes. Puis l’accompagnement dans le choix du matériel notamment la sonde : son calibre, sa longueur, béquillée ou droite, déjà lubrifiée (hydrophile) ou avec un lubrifiant à ajouter (non hydrophile). Le sondage par le patient lui-même est toujours à favoriser, cependant il nécessite des capacités fonctionnelles et cognitives ainsi qu’une éducation thérapeutique adaptée.

Cette pratique a un double intérêt, la diminution des infections urinaires et une qualité de vie pour le patient qui ne garde pas une sonde à demeure.

Le sondage urinaire : du papyrus à la procédure

Les premières traces du sondage urinaire sont retrouvées en 3000 avant J-C, avec une description sur un papyrus Égyptien. En 400 avant J-C, en Grèce l’utilisation d’un cathéter en bronze en forme de « S », adapté à l’âge et au sexe du patient, était fréquente.

Au fil des siècles, avec la compréhension des risques, notamment le risque infectieux, le matériel a évolué. Notamment les matériaux, roseau, paille ou encore des cathéters en or ou en argent. C’est au 18ème siècle qu’apparaît les premières sondes en caoutchouc. Mais le caoutchouc étant friable à cette époque, il laisse des dépôts dans la vessie. La qualité des sondes s’améliore vers la fin du 19ème siècle.

Il faudra attendre 1930 pour l’apparition des sondes en latex. Cette même année, l’urologue Américain, Dr Frédéric Foley invente la sonde à ballonnet. Le concept de sondage intermittent est introduit durant la Seconde Guerre mondiale, avec le nombre important de blessés médullaires, notamment par rapport au risque infectieux, appelé alors «la fièvre liée au cathéter».

A ce jour, la prévention de ce risque est toujours au cœur de ce soin. En effet, 30% des infections nosocomiales sont des infections urinaires et trois quarts d’entre-elles sont associées à l’usage de sondes. C’est pour cela que des procédures existent. Suivre les recommandations du CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) et de la SF2H 2015 (Société Française d’hygiène Hospitalière) est donc essentiel.